Chi lo dice che non si può camminare in verticale? A guardare Genova dal mare ci sarebbe da scommettere il contrario, con le sue case che sembrano appese al cielo e i rilievi che toccano i mille metri, nonostante le pendici siano a una breve camminata dalla spiaggia. S’imbocca una serie di creuse, si sale su una funicolare, ed eccoci su, a riempirsi i polmoni di salmastro ben sopra il livello del mare.

Le grand bleu

Quel mare che con la Superba è stato tutto, e non solo negli otto secoli di vita della repubblica marinara che portava il suo nome, prima che arrivasse Napoleone a rovinare la festa (e l’autonomia): dopo hanno aperto i cantieri navali, le acciaierie valorizzate dal porto, e appena prima che l’industria si affacciasse verso la sua era di declino è arrivato il turismo, lanciato da quel grande evento che sono state le cosiddette Colombiadi, le manifestazioni per il cinquecentenario della scoperta delle Americhe da parte del genovese più famoso del mondo. E che cosa vanno a vedere i turisti, a Genova? Prima di tutto il mare, naturalmente, o meglio le creature che nel mare vivono: sono 1,2 milioni all’anno coloro che visitano l’Acquario più grande d’Italia, inaugurato proprio in occasione di quella Expo benedetta, nel 1992. A pochi passi dalle strette vie di Prè, scendendo giù dritto dal Palazzo Ducale da cui dopo secoli di dogi passarono anche i capi del G8 in un’infausta giornata estiva del 2001, si entra in uno scatolone azzurro che per una cifra non modica dà l’accesso a un altro mondo. I protagonisti sono pesci dalle forme e dai colori più bizzarri, foche e squaletti, goffi pinguini, razze addomesticate tanto da farsi accarezzare a pelo d’acqua e loro, i delfini. Gli esseri umani camminano nei corridoi che separano le vasche e sembrano nient’altro che piccole ombre, a parte quando famiglie al completo si impuntano di farsi selfie davanti ai gattucci o alle meduse.

Fronte del porto

All’uscita, il mare si guarda di nuovo da fuori. Ed è un fuori firmato Renzo Piano (forse il secondo genovese più famoso al mondo) che ha curato la realizzazione del waterfront del porto antico. Porta la sua firma il Grande Bigo, una stilizzazione della gru usata per il carico e lo scarico delle merci nel porto, che celebra il lavoro con piglio avveniristico. L’ascensore panoramico ospitato al suo interno – che mostra la città a 360 gradi – è la ciliegina sulla torta che consacra il porto antico come passeggiata per eccellenza da domenica pomeriggio, almeno se si è troppo pigri per spingersi fino a Boccadasse, un borgo marinaro ormai inglobato nella città, con una scala cromatica resa ricchissima dalle barche multicolori ormeggiate al porticciolo e dalle case a tinte pastello, addossate le une alle altre, in una delle quali ha vissuto Gino Paoli.

Ma c’è chi la detesta, la domenica, con le sue passeggiate dai ritmi festivi. A quelli si consiglia di lasciarsi alle spalle il mare, aspettare che la settimana abbia di nuovo inizio e incamminarsi per le creuse del centro, dove il sole smette di battere già alle 3 del pomeriggio, le vetrine nascondono ora barbieri che sembrano usciti dagli anni Trenta, ora asiatici poco allegri davanti a cascate di cover per smartphone o di teli a 5 euro, mentre le scritte sui muri rimandano una realtà ben più cruda di un gelato sul porto antico. Ed è proprio in quel dedalo di viuzze che, quando meno te lo aspetti, il cemento si allarga in piazze popolari e deliziose come quella intitolata a Don Andrea Gallo: “dal letame – ormai lo sanno tutti – nascono i fior” (e i genovesi famosi sono già 5 con Fabrizio De André).

Care terre mie

Care terre mie

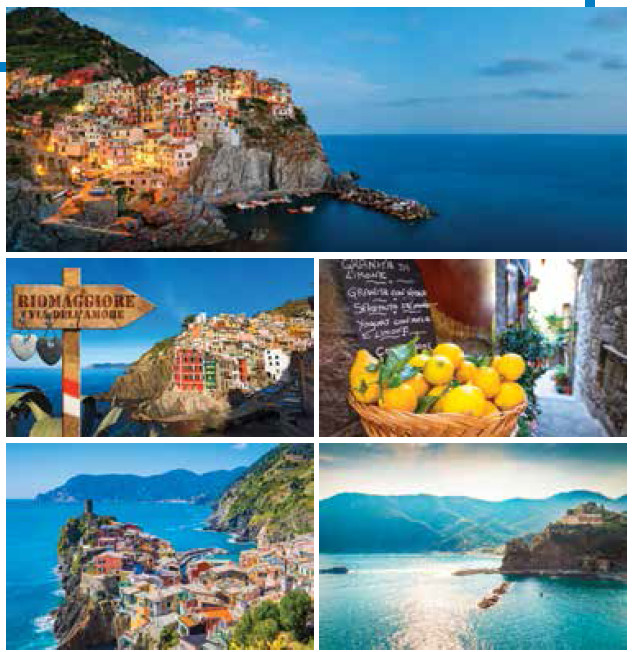

E la gita continua alle Cinque Terre.

La storia dei fiori e del letame vale anche per le Cinque Terre, oasi di lentezza alle porte della città, dove oltre a timo e lavanda sono cresciuti anche viti e ulivi, a partire dal Medioevo: scomparsa la minaccia saracena dalle coste, intere famiglie vi si riversarono in cerca di terre da coltivare, sebbene la conformazione geologica del territorio non fosse delle più adatte. Ma dalle difficoltà è nato l’ingegno (i terrazzamenti), dall’ingegno la bellezza, dalla bellezza la nomina a sito di valore Unesco, dall’Unesco il turismo, e quindi una nuova ricchezza. Che i locali cercano di alimentare con la preservazione e la cura del loro territorio, promuovendo i loro prodotti tipici – come le strepitose marmellate di limoni – e valorizzando un modello di visita che metta in luce le sue peculiarità, adatte per molti versi a vari sport all’aperto. Vale a dire: le Cinque Terre non sono fatte solo per sdraiarsi a prendere il sole – c’è un arroccatissimo paese, Corniglia, da cui l’acqua si vede, ma non si tocca, perché non ha uno sbocco verso la spiaggia – o per passeggiate a picco sul mare lungo la via dell’Amore, il tratto più famoso del Sentiero Azzurro che collega Riomaggiore a Manarola. C’è un mondo dietro. Quella cura, poi, non è più solo un modo di attirare i turisti, ma è una questione di vita o di morte. Dopo l’alluvione del 2011 le foto di Vernazza prima e dopo il disastro hanno fatto il giro del mondo, e in molti hanno puntato il dito, tra le altre cose, contro le concessioni per parcheggi, villette e addirittura outlet, dislocati da Monterosso a Riomaggiore. È anche per evitare di tradire la propria terra che si continua a coltivare. Per questo la zuppa tipica Prebuggiun e lo Sciacchetrà, il passito locale, sono così gustosi.